闻名的宾山寺位于广西桂平市南木镇和社村宾山,地处南木镇(旧称崇姜里)东南,东距浔江1.8公里,南距桂平市区9公里,西北距南木镇政府驻地南木圩5公里。由于该寺座落在宾山的北怀内,所以取名“宾山寺”。此处平中见奇,山明水秀,环境清幽,古树参天,鸟语花香,风景迷人。宾山海拨高86.6米,屹立在山巅之上,高瞻远瞩,视野广阔,远山近水,田园风光,尽收眼底,一览无余。

宾山寺又叫“崩山寺”。民间传说:相传古时,北帝和另一位神仙都看中了此处风水宝地,两位神仙都想在此山建立一座寺庙,由于一山难容二虎,为了决定此山归属,两神仙决定在此山比赛脚力,谁的脚力大,谁就在此山建寺。比赛游戏规则是:两神仙分别站在山南、山北,谁能将半山踩塌成大怀,谁就在此山建立寺庙。比赛结果:北帝穿着草鞋,一脚踩下北怀较大,赢得比赛,便在此山修建寺庙;另一位神仙赤着大脚,一脚踩下南怀较小,输了比赛,随离此山而去。虽然这个故事只是传说,但此山不知何因,南北确实崩塌成怀,北怀崩塌面积较大,南怀崩塌面积较小。这就是“崩山寺”的起源。宾山寺原名“仙沙寺”,根据道书记载和民间传说:仙沙寺建寺之始,此山便有仙人居住,故因仙得名。说起仙沙寺,这里面还有一段鲜为人知的故事。

据桂平市白石山三清观陈应伟道长说:“据道书记载,古代中国佛教胜地五台山有一高僧被仇家追杀,跟水路逃到五岭之南的此山棲息避难。仇家闻信追杀而来,高僧正在惊慌之际。忽然,仙山显灵,一朵祥云飘来,将高僧罩住,高僧由此躲过一劫。事后,高僧觉得此山有灵气聚集,有神仙暗中庇佑,让人逢凶化吉,是一福地,随在此山建寺。”另据老辈人传说:“此山盛产沙子,细看犹如金沙,仿佛闪闪发光,彼为灵异。”因仙因沙取名,故名“仙沙寺”。

仙沙寺始建年代不详,据宾山寺内大清雍正拾贰年(公元1807年)的《寺田碑记》记载“仙沙寺田肇自鼎建,历千百余载”。隋开皇十五年(公元595年)建置的大宾县,县治就设在大宾县仙沙寺。从大宾县治设在仙沙寺至今,宾山寺已有1419年的历史。

唐武德七年(公元624年),唐高祖李渊分藤州于大宾县仙沙寺置浔州,属岭南道,管县三:大宾、桂平、皇化,因地处浔江水涯之地得名,“浔州”之称始见于此,仙沙寺为浔州第一州治。清乾隆四十年(公元1775年)重修宾山寺,负责改建工程的总缘郡禀生崇姜里人李正阳将仙沙寺更名为宾山寺。清乾隆三十三年(公元1788年),桂平知县吴志绾编纂出版《桂平县资治图志》,将宾山风光“宾秀特朝”列为浔州八景之一。

宾山寺屡历兴废,据寺内碑文记载,几次大的重修有乾隆、嘉庆、道光、民国年间四次。

宾山海拨虽然不高,但由于建寺之始,此山便有仙人居住,宾山历史文化底蕴深厚;并且,宾山寺建寺历史悠久,隋大宾县县治、唐浔州州治均设在此。除此之外,还有宾山风景以“宾秀特朝”列入浔州八景之一;清咸丰年间前后共有林凤祥(太平天国北伐名将,带兵回和社村大庙角屯练兵)、胡阿金(平南天地会首领,带领饥民到宾山筹粮)、陈开(大成国首领,带领起义军攻打崇姜里和社圩大庙角屯地主豪绅)三支农民起义军驻扎、宿营过宾山寺。因此,随使它闻名于世。正所谓:“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”。

大凡名山都有名寺,名寺都有名联。说起宾山寺名联,它还有这样一个民间传说。

相传清嘉庆、道光年间,和社村文武举人、书法大家林起凤,诗词艺术和书法艺术,都比较出色。

清道光二十年冬,广西名寺宾山寺重修,要当场课试征集门联作品入匾,该作品要以寺门上横额 “宾山寺” 三字为横批,用“宾山”两字分拆在上、下联,各取一字起首写成一副对联,上联第一字,与下联第一字结合起来,恰是“宾山”。对联内容要与“宾山”切题。入匾作品将获赏银二百两。消息传出,粤、桂、黔三省秀才、举人应者云集,纷纷乘船赶到浔州府。

开考之日,赶考的秀才、举人们从浔州府涌到宾山寺,寺内寺外一派熙熙攘攘的景象。征集门联作品入匾,其考试规则是:参考秀才、举人,逐个现场挥毫泼墨、即席赋联,再由主考官现场评定入选。各路高手,摩拳擦掌,各显技艺,志在必得,都想蟾宫折桂,囊括银两,荣归故里,名垂青史。

现场考试评比将近结束之时,一位风度儒雅、气度不凡的长者,左手轻拈胡须,右手放在身后,踱到书案面前,他就是本村文武举人、书法大家林起凤。由于林起凤才思敏捷,熟悉本村宾山地理形势,于是摊开宣纸,执笔醮墨,略一沉思,成竹在胸,大笔一挥,一气呵成,写下了这副书法俊逸、字体遒劲的千古名联:

宾主合拳,东南尽尾;

山川钟秀,品物咸亨。

其联的大意是:宾山是宾客,西山是主人,在宾山与西山的合围之间,一条龙脉从大瑶山余脉弩滩旁出向东南方向延伸,这条龙脉就好像一个人伸出的一条手臂,在宾山形成了一个攥紧的拳头,形似拳头的宾山正处在这条龙脉东南尽头的尾巴;此地山川钟灵毓秀,人才辈岀,宾山寺由于有北帝、文昌、魁星、观音、甘皇等神灵的庇佑,所以这里的万物都能适者生存、欣欣向荣、亨通顺利、生生不息。

由于林起凤的作品气势恢宏,寓意深刻,形神毕俱,切合题意,深得主考官的赞赏。主考官在众多作品中最后采纳了他的作品入匾,并赏了二百两银给他。众人啧啧称赞,并起羡意。林起凤见别人称羡,随后说出了获奖感言:“‘滴水穿石,非一日之工;冰冻三尺,非一日之寒’,诸君不闻张芝‘临池学书,水为之黑’?为了夺魁折桂,我昨日花了一百五十两银买了三根人参用来补气,才有今日一气呵成之运笔。虽然获银二百两,除去买参花银一百五十两,实得银五十两”。

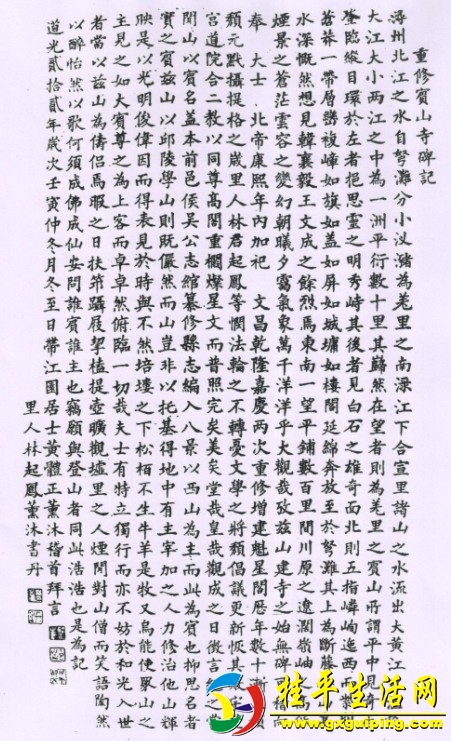

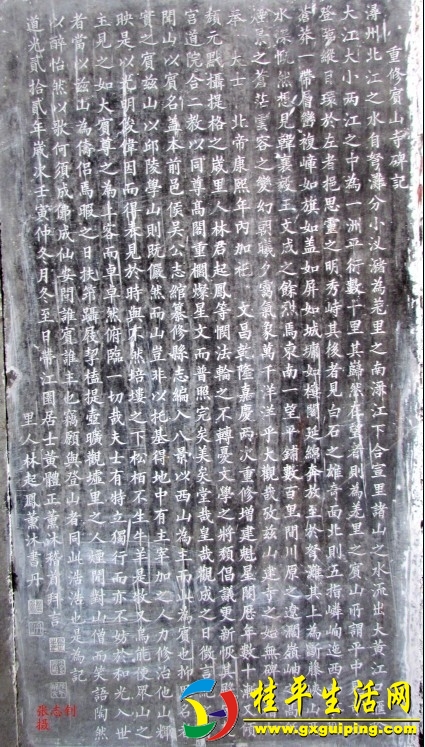

林起凤除题匾、题联之外,还为《重修宾山寺碑记》(详见附后《重修宾山寺碑记》碑刻照片)薰沐书丹。其碑文字体遒劲洒脱,具有很高的艺术价值,至今还被许多人拓去作临摹习字的范本。正所谓:“一方水土养一方人,一方俊杰造就一方文化”。

宾山寺重修竣工之日,人们将林起凤所作的门联作品刻入用酸枝木做成的长条形方块牌匾挂在寺门的左右两边。远望观之,两联字体,“翩若惊鸿,婉若游龙”,仿佛菩萨眨眼、栩栩而生。过往行人或是上山香客,到此都要驻足观看,品味一番。这副楹联自从挂出宾山寺门左右两旁之日起,就因情文并茂、语调铿锵而为远近游人所传唱。游客从中也可以体会到宾山四周的地理形势、山水景色和门联作者的豪情气概、敏捷才思。此副门联牌匾,简直就是宾山寺的镇山之宝,正是:“名山因名寺增光,名寺因名联添彩”。

不幸的是,此副名联牌匾“时运不济,命途多舛”。1944年秋,日军从大湟江口出发,沿江口旧路,途经三鼎,入侵和社。在时局不稳、兵荒马乱之际,这副名联牌匾被人偷偷拆掉,至今不知所终。

据81岁高龄的林东华老先生(民间扎花灯艺人)回忆,在民国三十三年(公元1944年)正月十五,他到宾山寺看庙会时,曾亲眼目睹过此副名联。七十年过去,此副名联牌匾早已泥牛入海、杳无踪迹,或散失民间,或流落他乡,或毁于一旦,每当人们提起文武举人林起凤这副名联时,总会发出无限的叹息…

宾山寺门联牌匾流落何处,这是一个历史疑案,但这个历史疑案人们似乎并不太认真地去探究考证,但林起凤为宾山寺题联夺魁入匾之事,在当地却成为美谈,传颂至今。

横额:宾山寺

上联:宾主合拳,东南尽尾;

下联:山川钟秀,品物咸亨。

——林起凤撰 桂平市南木镇和社村宾山寺门楹

【注释】

(1)宾主:山名,指宾山和西山。据大清道光二十年(公元1840年)《重修宾山寺碑记》记载:“尝闻山以宾名,盖本前邑侯吴公志绾篡修县志,编入八景,以西山为主,而此为宾也。”

(2)合:合围。

(3)拳:拳头。

(4)东南:方位,这里是指崇姜里东南。

(5)尽尾:尽头尾巴的简称。这里是指从大瑶山余脉弩滩旁出以低矮的丘陵为主向东南延伸的龙脉尽头。

(6)山川钟秀:山川在这里凝聚了天地间的灵气,孕育着优秀的人物。指山川秀美,人才辈出。这里是指旧浔州八景之一“宾秀特朝”之宾山。据宾山寺内大清乾隆四十年(公元1775年)的《建文昌祠魁星阁碑记》记载:“宾山在浔江之北,主思陵而峙东塔……为桂平八景之一,名曰‘宾秀特朝’。……夫山之胜可以壮丽观,而神之灵更以培士气”。山川:山岳、江河或名山大川的简称。钟秀:钟灵毓秀的简称。钟:凝聚,集中;秀:美好,秀丽(指景物)。

(7)品物咸亨:语出《周易》第二章《易经?坤卦》:“坤厚载物,德合无疆。含弘光大,品物咸亨”。“品物咸亨”意为“万物得以皆美”。咸亨的“咸”作都、皆解。“亨”是通达、顺利之意。“咸亨”的含义是指生意兴隆、万事亨通、财源广进。

【鉴赏】

宾山寺门联气势磅礴、豪迈奔放。上联上、下句写实,描写宾山的地理形势;下联上句也写实,描写宾山的秀丽风光;下句写意,抒发作者对人世间美好的祝福。全联仅十六字,但对仗工整,平仄入律,文辞优美,意境高远。读来气势磅礴,妙语如珠,琅琅上口,音调铿锵。令人心潮起伏,豪情满怀,回味无穷,怡然神往,欲一睹浔州八景之一“宾秀特朝”宾山之奇观为快,是对联史上不朽的杰作,具有较高的思想艺术性和历史价值。在这副对联中,作者于笔墨中饱蘸激情,既赞美了宾山风光,抒发了对壮丽河山的深厚感情,又祈祷人世间国泰民安、风调雨顺,寄托自己对幸福生活的向往和美好未来的祝福。这种将感情赋予客观事物的移情手法,真切感人,意境深远,有其独特的艺术效果,是近代楹联中难得的佳作。

【林起凤】又名林登凤(?—?),生卒年不详,男,桂平县祟姜里(今南木镇)和社村大庙角屯人,乃林氏始迁祖谦承公第十六代,祖籍广东高要县范州村簕竹坑,其父叫林沌业,其妻吴氏,其子叫林榕,至今已有第六代裔孙。清嘉庆年间文、武举人,书法大家。清道光二十年冬,由于为重修的宾山寺门额题匾、门联题对、《重修宾山寺碑记》书丹,而闻名于世。其所题“宾山寺”三字(详见附后《农历正月十五和社宾山寺庙会香客进香盛况》照片),字体为楷书,笔法雄健,笔力老到,工整严谨,力度深沉。清末民初,曾有人将其所题门额“宾山寺”三字的拓本拿到粤东(广东)去参加书法评比,并获得第一名。其所题的宾山寺门联,不仅书法俊逸,而且气度非凡。

重修宾山寺碑记

浔州北江之水,自弩滩分小汊潴为姜里之南渌江,下合宣里诸山之水,流出大湟江口,汇于大江。大小两江之中,为一洲平衍数十里,其岿然在望者则为姜里之宾山,所谓平中见奇也。登临纵目,环于左者,挹思灵之明秀;峙其后者,见白石之雄奇;面北则五指嶙峋;迤西而紫荆苍茫一带,层峦复嶂,如旗、如盖、如屏、如城墉、如楼阁,延绵奔放至于弩滩其上为断藤峡。山高水深,慨然想见韩襄毅王文成之余烈焉。东南一望,平铺数百里间,川原之辽阔,岭岫之高低,烟景之苍茫,云容之变幻,朝曦夕霭,气象万千,洋洋乎大观哉。考兹山建寺之始,无碑可稽。向奉 大士 北帝。

康熙年内加祀 文昌。乾隆、嘉庆两次重修增建魁星阁,历年数十,渐又倾颓。元黓摄提格之岁,里人林君起凤等悯法轮之不转,文学之将颓,倡议更新,恢其殿宇,梵宫道院,合二教以同尊。高阁重栏,灿星文而普照,完矣,美矣,堂哉,皇哉。观成之日,徴言纪之,尝闻山以宾名,盖本前邑侯吴公志绾篡修县志,编入八景,以西山为主,而此为宾也。

抑思名者,实之宾兹山,以丘陵学山则既俨然而山,岂非以托基得地中有主宰,加之人力修治,他山辉映,是以光明俊伟,因而得表见于时舆。不然培塿之下,松柏不生,牛羊是牧,又焉能使众山之主见之如大宾,尊之为上客,而卓卓然俯临一切哉。夫士有特立独行,而亦不妨于和光入世者,当以兹山为俦侣焉。

暇之日,扶筇蹑屐,挈醘提壶,旷观墟里之人烟,闲对山僧而笑语,陶然以醉,怡然以歌,何须成佛成仙,安问谁宾谁主也。窃原与登山者同此浩浩也。是为记。

道光贰拾年岁次壬寅仲冬月冬至日带江园居士黄体正薰沐稽首拜言里人林起凤薰沐书丹

(注:原碑文无标点,为了阅读方便,编者加上断句,仅供读者参考)

(桂平市南木镇和社村庙坪屯村民林东华、何信福口述,《和社村志》主编黄源光整理,《和社村志》副主编张志钊摄影,插图《重修宾山寺碑记》拓片由桂平市书法家协会会员沈绍球供稿)

(原发表于市级文艺期刊《浔江》2013年1月30日第3期)

图为农历正月十五和社宾山寺庙会香客进香盛况(照片中文武举人林起凤敬书门额“宾山寺”三字清晰可见)